Objet d’étude :

Le théâtre, texte et représentation

Le sujet comprend :

Texte A : Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, acte I,

scène 1, et scène 2 (extrait), (1775).

Texte B : Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour, acte I, scène 1

(extrait), (1834).

Texte C : Eugène Labiche, Un chapeau de paille d’Italie, acte I, scène 1 (1851).

Texte D : Eduardo Manet, Quand deux dictateurs se rencontrent (incipit), ©

Actes Sud-Papiers, (1996),

TEXTE A – Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville.

ACTE PREMIER

Le théâtre représente une rue de Séville, où toutes les croisées1 sont grillées2.

SCÈNE PREMIÈRE

LE COMTE, seul, en grand manteau brun

et chapeau rabattu. Il tire sa montre en se promenant.

Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle3 a coutume de se

montrer derrière sa jalousie4 est encore éloignée. N'importe ; il vaut mieux arriver trop

tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me

deviner à cent lieues de Madrid, arrêté tous les matins sous les fenêtres d'une femme

à qui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle5.

Pourquoi non ? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de

Rosine. Mais quoi ! suivre une femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent de

toutes parts des plaisirs si faciles ? Et c'est cela même que je fuis. Je suis las6 des

conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité7 nous présentent sans cesse. Il

est si doux d'être aimé pour soi-même ; et si je pouvais m'assurer sous ce

déguisement... Au diable l'importun8 !

SCÈNE 2

FIGARO, LE COMTE, caché

FIGARO, une guitare sur le dos attachée en bandoulière avec un large ruban ; il

chantonne gaiement, un papier et un crayon à la main.

Bannissons le chagrin,

Il nous consume :

Sans le feu du bon vin,

Qui nous rallume,

Réduit à languir,

L'homme, sans plaisir,

Vivrait comme un sot,

Et mourrait bientôt.

Jusque-là ceci ne va pas mal, hein, hein !

...Et mourrait bientôt.

Le vin et la paresse

1)

Les croisées : les fenêtres.

2)

Grillées : grillagées

3)

« Elle » désigne Rosine, la jeune fille dont le comte est amoureux.

4)

Jalousie : grillage de fer ou de bois qui couvre une fenêtre et permet de voir sans être vu.

5)

Isabelle : La reine Isabelle la catholique (1451-1504). Le comte considère que sa conduite amoureuse relève

d’une époque lointaine, révolue.

6)

Las : fatigué

7)

Vanité : arrogance, prétention.

8)

Importun : personne dont la présence n’est pas souhaitée.

*********************

Se disputent mon cœur...

Eh non ! ils ne se le disputent pas, ils y règnent paisiblement ensemble...

Se partagent... mon cœur.

Dit-on « se partagent » ?... Eh ! mon Dieu, nos faiseurs d'opéras-comiques n'y

regardent pas de si près. Aujourd'hui, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le

chante. (Il chante.)

Le vin et la paresse

Se partagent mon cœur...

Je voudrais finir par quelque chose de beau, de brillant, de scintillant, qui eût l'air

d'une pensée. (Il met un genou en terre, et écrit en chantant.)

Se partagent mon cœur.

Si l'une a ma tendresse...

L'autre fait mon bonheur.

Fi donc ! c'est plat. Ce n'est pas ça... Il me faut une opposition, une antithèse :

Si l'une... est ma maîtresse,

L'autre...

Eh ! parbleu, j'y suis !...

L'autre est mon serviteur.

Fort bien, Figaro !... (Il écrit en chantant.)

Le vin et la paresse

Se partagent mon cœur ;

Si l'une est ma maîtresse,

L'autre est mon serviteur,

L'autre est mon serviteur,

L'autre est mon serviteur.

Hein, hein, quand il y aura des accompagnements là-dessous, nous verrons encore,

messieurs de la cabale1, si je ne sais ce que je dis. (Il aperçoit le Comte.) J'ai vu cet

abbé2-là quelque part. (Il se relève.)

1)

Cabale : manœuvres secrètes et collectives menées contre un auteur en vue de provoquer l’échec d’une pièce.

2)

C’est la tenue du comte qui le fait ressembler à un abbé en soutane.

TEXTE B – Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour.

ACTE PREMIER

SCÈNE PREMIÈRE

Une place devant le château.

MAÎTRE BLAZIUS, DAME PLUCHE, LE CHŒUR1

LE CHŒUR

Doucement bercé sur sa mule fringante, messer2 Blazius s’avance dans les

bluets fleuris, vêtu de neuf, l’écritoire au côté. Comme un poupon sur l’oreiller,

il se ballotte sur son ventre rebondi, et, les yeux à demi fermés, il marmotte un

Pater noster3 dans son triple menton. Salut, maître Blazius, vous arrivez au

temps de la vendange, pareil à une amphore antique.

MAÎTRE BLAZIUS

Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d’importance m’apportent ici

premièrement un verre de vin frais.

LE CHŒUR

Voilà notre plus grande écuelle ; buvez, maître Blazius ; le vin est bon ; vous

parlerez après.

MAÎTRE BLAZIUS

Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre seigneur, vient

d’atteindre à sa majorité, et qu’il est reçu docteur4 à Paris. Il revient aujourd’hui

même au château, la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si

fleuries, qu’on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa

gracieuse personne est un livre d’or ; il ne voit pas un brin d’herbe à terre,

qu’il ne vous dise comment cela s’appelle en latin ; et quand il fait du vent ou

qu’il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands

comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu’il a

coloriés d’encres de toutes couleurs, de ses propres mains et sans en rien dire

à personne. Enfin c’est un diamant fin des pieds à la tête, et voilà ce que je

viens annoncer à M. le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur,

à moi, qui suis son gouverneur depuis l’âge de quatre ans ; ainsi donc, mes

bons amis, apportez une chaise que je descende un peu de cette mule-ci sans

me casser le cou ; la bête est tant soit peu rétive5, et je ne serais pas fâché de

boire encore une gorgée avant d’entrer.

LE CHŒUR

Buvez, maître Blazius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit

Perdican, et il n’était pas besoin, du moment qu’il arrive, de nous en dire si

long. Puissions-nous retrouver l’enfant dans le cœur de l’homme !

MAÎTRE BLAZIUS

Ma foi, l’écuelle est vide ; je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu ; j’ai préparé,

en trottant sur la route, deux ou trois phrases sans prétention qui plairont à

monseigneur ; je vais tirer la cloche. (Il sort.)

1)

Le chœur : ensemble de personnes qui commentent l’action selon la tradition du théâtre antique. Il est, dans

cette pièce, composé de paysans.

2)

« Messer » pour Monsieur

3)

Pater noster : début d’une prière chrétienne (Notre Père).

4)

Docteur : titre universitaire obtenu après la soutenance d’une thèse.

5)

Rétive : peu docile

TEXTE C – Eugène Labiche, Un chapeau de paille d’Italie.

ACTE PREMIER

(Chez Fadinard)

Un salon octogone. - Au fond, porte à deux battants s'ouvrant sur la scène. - Une

porte dans chaque pan coupé. - Deux portes aux premiers plans latéraux. - A gauche,

contre la cloison, une table avec tapis, sur laquelle est un plateau portant carafe,

verre, sucrier. - Chaises.

SCÈNE PREMIÈRE

VIRGINIE, FELIX

VIRGINIE, à Félix, qui cherche à l'embrasser. - Non, laissez-moi, monsieur Félix !...

Je n'ai pas le temps de jouer.

FELIX – Rien qu'un baiser ?

VIRGINIE – Je ne veux pas !...

FELIX – Puisque je suis de votre pays1 !... je suis de Rambouillet...

VIRGINIE – Ah ! ben ! s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet !...

FELIX - Il n'y a que quatre mille habitants.

VIRGINIE – Il ne s'agit pas de ça... M. Fadinard, votre bourgeois, se marie

aujourd'hui... Vous m'avez invitée à venir voir la corbeille... voyons la corbeille !...

FELIX – Nous avons bien le temps... Mon maître est parti, hier soir, pour aller signer

son contrat chez le beau-père... il ne revient qu'à onze heures, avec toute sa noce,

pour aller à la mairie.

VIRGINIE – La mariée est-elle jolie ?

FELIX – Peuh !... je lui trouve l'air godiche2 ; mais elle est d'une bonne famille... c'est

la fille d'un pépiniériste de Charentonneau... le père Nonancourt.

VIRGINIE – Dites donc, monsieur Félix... si vous entendez dire qu'elle ait besoin

d'une femme de chambre... pensez à moi.

FELIX – Vous voulez donc quitter votre maître... M. Beauperthuis ?

VIRGINIE. – Ne m'en parlez pas... c'est un acariâtre3, premier numéro... Il est

grognon, maussade, sournois, jaloux... et sa femme donc !... Certainement, je n'aime

pas à dire du mal des maîtres...

FELIX – Oh ! non !...

VIRGINIE. – Une chipie ! une bégueule4, qui ne vaut pas mieux qu'une autre.

FELIX – Parbleu !

VIRGINIE – Dès que Monsieur part... crac ! elle part... et où va-t-elle ?... elle ne me l'a

jamais dit... jamais !...

FELIX – Oh ! vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là.

VIRGINIE, baissant les yeux – Et puis, ça me ferait tant plaisir de servir avec

quelqu'un de Rambouillet...

FELIX, l'embrassant. – Seine-et-Oise !

1)

Pays : région, ville ou village natal.

2)

Godiche : gauche, maladroit.

3)

Acariâtre : colérique.

4)

Bégueule : farouche, rigide.

TEXTE D – Eduardo Manet, Quand deux dictateurs se rencontrent.

VOIX OFF1, 1 – A, 1 – B

VOIX OFF.

Quelque part dans le monde, deux dictateurs se rencontrent. Ils sont vieux. Vieux,

mais taillés dans le roc. Visages granitiques, regards de joueurs de poker. Maîtres de

leur propre jeu. Les corps sont massifs, les gestes lents. Et pour cause… chacun

porte un épais gilet pare-balles, par mesure de précaution. Le premier sous une

élégante veste signée par un styliste à la mode, l’autre dissimulé sous l’épaisse

vareuse de son uniforme. Rencontre au sommet qui fera date dans l’Histoire. Les

deux hommes, protégés par des vitres blindées, se trouvent sur la terrasse d’un

palais, sorte de forteresse construite au sommet d’une vertigineuse montagne et où

l’on ne peut accéder qu’en hélicoptère.

Isolés du reste du monde, les deux hommes se parlent, sans témoins. Ils n’ont

aucune raison particulière de se rencontrer. Caprice. Coup de tête. Aucune raison, si

ce n’est le voluptueux plaisir d’être en face de son double, son reflet, la présence

charnelle et puissante d’un dictateur comme soi.

Pour mieux tenir au secret leur rencontre et déjouer de possibles pièges, leurs

appareils policiers leur ont donné des codes, composés du chiffre 1 et des deux

premières lettres de l’alphabet : A et B. Comme les deux hommes s’estiment d’une

égale puissance, ils ont tiré au sort l’ordre de leur dialogue. Pile – pour le 1-A, face

pour le 1-B.

Ils viennent de dîner. Ils ont parlé – comme ils disent – « à bâtons rompus », « à cœur

ouvert », « les yeux dans les yeux ». Imbus2 de leur pouvoir, les dictateurs ne

craignent pas d’utiliser les clichés les plus éculés3.

1-A sirote une menthe à l’eau, 1-B boit de la camomille.

1-A.

Tu ne fumes plus tes fameux cigares aromatiques… Tu ne bois plus d’alcool… tu

refuses le café… ordre du médecin ?

1-B.

Self-control, autodiscipline, mon cher. Comme toi. D’après ce que j’ai entendu dire, tu

t’interdis l’alcool, le tabac, tous ces stimulants exquis mais nuisibles à la santé.

1)

Voix off : voix entendue par les spectateurs sans que l’émetteur soit sur scène.

2)

Imbus de leur pouvoir : sûrs de leur puissance

3)

Eculés : usés

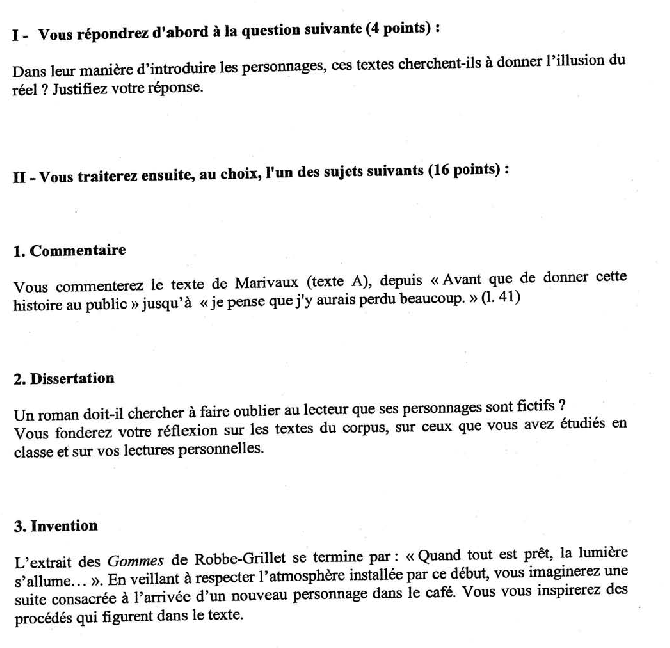

QUESTIONS

Après avoir lu attentivement les textes du corpus, vous répondrez aux

questions suivantes de façon organisée et synthétique (6 points) :

1. Quelle est la fonction principale de ces quatre scènes d’ouverture? Justifiez

votre réponse en vous appuyant sur les textes. (3 points)

2. Chaque auteur a fait un choix d’énonciation différent pour débuter sa pièce (qui

parle ? à qui ?). Précisez lesquels et étudiez quels peuvent être les effets de

ces choix sur les spectateurs ou les lecteurs. (3 points)

TRAVAUX D’ECRITURE

Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (14 points)

Commentaire

Vous commenterez le texte A en vous aidant du parcours de lecture suivant :

- vous montrerez en quoi il s’agit d’une exposition de comédie.

- vous étudierez comment Beaumarchais souligne l’opposition entre les deux

personnages.

Dissertation

Selon quels critères, selon vous, une scène d’exposition est-elle réussie et remplit-elle

sa fonction?

Vous développerez votre argumentation en prenant appui sur les textes du corpus

ainsi que sur les pièces que vous avez lues ou vues.

Invention

Deux élèves d’un atelier théâtre ont choisi l’une des scènes d’exposition du corpus,

pour la jouer devant leurs camarades.

Ils débattent de leurs intentions de mise en scène du texte retenu ainsi que des effets

qu’ils veulent produire sur le spectateur. Imaginez leur dialogue.